丂暆(W)30噊亊崅偝(H)20噊亊岤傒(D)2噊丗丂懱愊V偼丂V=0.03亊0.02亊0.002丂懱愊V=1.2亊10-6丂(m3)

丂懝幐偼1W傪嬒堦偱梌偊傑偡丅擬晧壸偱偼1亐1.2亊10-6=8.33333亊105乮W/m3)偱偡丅

丂嵽幙丗傾儖儈僯僂儉丂擬揱摫棪兩=239丄曻幩棪兠=0.3偱偡丅丂斾擬Cp,丄斾廳兿偼掕忢夝愅偺偨傔丄昁梫偁傝傑偣傫丅

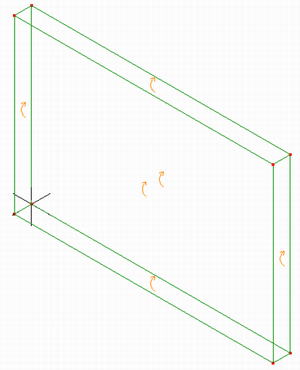

1)Model摿惈

丒Analsis Type仺3D丄偦偟偰丄Thermal仺Steady丂State傪慖戰(恾1)

丒僌儘乕僶儖僾儘僷僥傿仺Physics僞僽偱僗僥僼傽儞丒儃儖僣儅儞掕悢冃傪愝掕(恾2)

丒Materials偱嵽椏柤傪慖戰丄Thermal僞僽偱擬揱摫棪兩傪愝掕(恾3)

|

|

| 恾1丗夝愅愝掕 | 恾2丗僌儘乕僶儖丒僾儘僷僥傿偱冃偺愝掕 |

|

| 恾3丗嵽椏偲擬揱摫棪兩偺愝掕 |

2)Elements摿惈

丒僾儘僷僥傿偱嵽椏摿惈傪恾3偺愝掕偟偨嵽椏柤偵愝掕偟傑偡丅

丒Internal丂Heat丂Source偱帺屓敪擬8.33333亊105(W/m3)傪愝掕偟傑偡丅

|

| 恾4丗Elements偺僾儘僷僥傿愝掕 |

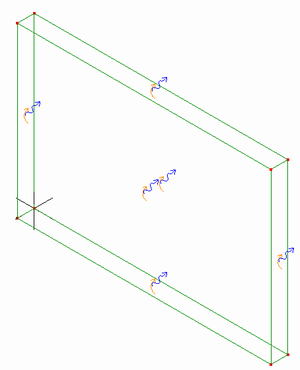

3)Loads摿惈

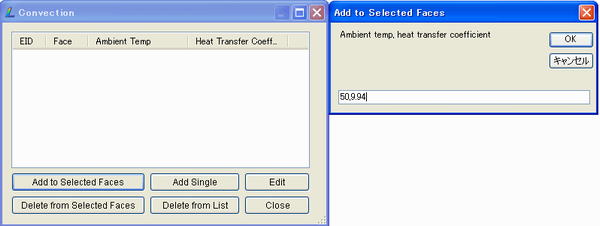

丒慡梫慺傪慖戰偟偰Convection仺add to selected faces丂偱懳棳忦審傪廃埻壏搙偲懳棳擬揱払棪Hc偲偟偰僇儞儅嬫愗傝偱愝掕偟傑偡丅

丂拲)懳棳擬揱払棪Hc偼徻嵶偵偼忋柺偲壓柺偼暿偵梌偊側偗傟偽側傝傑偣傫偑丄庡惉暘偑悅捈曽岦偺柺側偺偱丄崱夞偼丄偙偺柺偺抣傪慡柺偵梌偊傑偡丅

丂Hc=2.51亊0.56亊(儮T/L)0.25偱丄儮T=50亷丄L=0.02傪壖掕丒戙擖偡傞偲丄Hc=9.94(W/亷丒m2乯偱偡丅

|

|

|

| 恾5丗Convection愝掕 | 恾6丗懳棳擬揱払棪偺愝掕 | 恾7丗懳棳愝掕 |

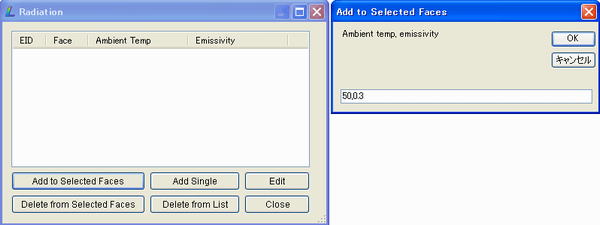

丒慡梫慺傪慖戰偟偰摨偠偔Radiation傪愝掕偟傑偡丅

|

|

|

| 恾8丗Radiation愝掕 | 恾9丗曻幩棪愝掕 | 恾10丗曻幩愝掕 |

丒慡梫慺傪慖戰偟偰丄Radiation仺add to selected faces偱廃埻壏搙偲曻幩棪兠傪僇儞儅嬫愗傝偱梌偊傑偡丅

拲)傛偔帒椏偱偼嬥懏昞柺偼0.1掱搙偲偝傟傑偡偑丄偙偺抣偼嬀柺丄偮傑傝丄帺暘偺婄偑塮傞掱搙偵杹偒偙傑傟偰偄傞昁梫偑偁傝傑偡丅

晛捠偺昞柺張棟偺応崌偼丄杦偳偑0.3慜屻傪帵偟傑偡丅

4)寁嶼丂&丂寢壥昞帵

|

|

|

| 恾11丗1夞栚寁嶼寢壥 | 恾12丗2夞栚寁嶼寢壥 | 恾13丗3夞栚寁嶼寢壥 |

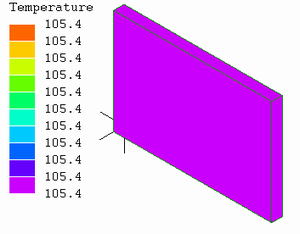

1梫慺偟偐側偄偺偱慡懱偑摨偠壏搙偵側傝傑偡丅儮T=55.4亷偱偟偨偺偱懳棳擬揱払棪Hc傪廋惓偟傑偡丅

|

| 恾14丗惛嵶壔儌僨儖偺壏搙暘晍 |

儮T偺怴偟偄梊應抣偲偟偰丄拞娫抣偺52.7亷傪嵦傝丄Hc傪嵞寁嶼偡傞偲丄10.07偵側傝傑偟偨偺偱嵞寁嶼偟傑偡丅

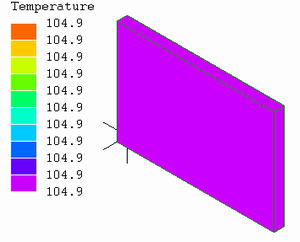

2夞栚偺寢壥偼儮T=54.9亷偱丄2揰偺僨乕僞偑摼傜傟傑偟偨偺偱慄宍曗娫傪偟丄3夞栚偺抣偲偟偰儮T=54.5亷傪愝掕偟傑偡丅

Hc=10.28偲側傝丄3夞栚偺寢壥傪恾13偵帵偟傑偡丅

嵎暘偼0.5亷(0.9%)側偺偱,寢壥傪儮T=54亷偲偟偰懪偪愗傝傑偡丅

偙偺儮T=54亷偺懨摉惈偵偮偄偰偼擬掞峈夞楬栐朄傗CFD偺専摙寢壥偐傜栤戣偼側偄偲峫偊傜傟傑偡丅

丂偙偙偱偼梫慺傪1梫慺偲偟偰偄傑偡偑丄尨懃揑偵暘妱悢傪憹傗偟偰傕壏搙偼曄傢傝傑偣傫丅

Elements偺Refine丂Custom傪梡偄偰梫慺傪仩2噊偵惛嵶壔(150梫慺)偟偨寢壥傪恾14偵帵偟傑偡偑丄怓偼憹偊偰傕壏搙偼曄傢偭偰偄傑偣傫丅

丂杮棃側傜丄壓晹偺嬻婥壏搙偲忋晹偺嬻婥壏搙偑曄傢偭偰偔傞偺偱崅壏晹偑忋晹傊僔僼僩偟側偗傟偽側傜側偄偺偱偡偑丄FEM偱偼偦偙傑偱偼嵞尰偱偒偰偄傑偣傫丅丂偙偺偙偲偼婰壇偟偰偍偔昁梫偑偁傝傑偡丒

丂1梫慺偱摦嶌傪妋擣偟偰偍偔偲丄屻偼嵶暘壔偟偰傕愝掕偟偨暔惈抣偼堷偒宲偑傟傞偺偱嵞搙愝掕偟側偔偰傕嵪傓偺偼彆偐傝傑偡丅

丂懳棳擬揱払棪偼揹巕婡婍丄偮傑傝Ta=25乣50亷丄儮T=50亷慜屻偱偼丄偙偙偱寁嶼偟偨傛偆偵懡偔偼10(W/亷丒m2)慜屻傪帵偟傑偡丅弶婜抣偲偟偰妎偊偰偍偔偲傛偄偱偟傚偆丅